Усадьба Константиновское

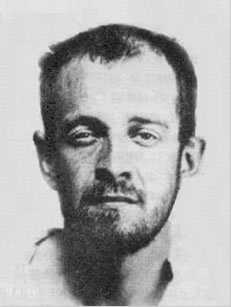

Этого человека с полным правом называю первым краеведом нашего региона и нам есть чем гордиться: прошлое русских усадеб, памятников архитектуры, истории и культуры он первым обозначил в своих записках - Алексей Николаевич Греч (1893-1938) - один из основателей, а затем с 1928 года - председатель Общества изучения русской усадьбы Он же организовывал историко-краеведческие экскурсии по усадьбам Подмосковья. Ещё не успели остыть события гражданской войны, а он организовывает интереснейшие маршруты по домодедовской земле.

Свидетельством тому архивная информация из мероприятий того времени (текст по оригиналу):

План летних экскурсий ОИРУ. Константиново. 1926 г. 22 августа КОНСТАНТИНОВО (Похвисневых), Подольского уезда,

в 3-х вер. от ст. Домодедово, Рязано-Уральской ж. д.

«Усадьба, некогда входившая в число громадных земельных угодий кн. Ромодановских, представляет из себя ансамбль построек, относящихся к перв. половине XIX в. Большой дом с колонным портиком стоит на высоком откосе с видом на реку Рожай, протекающую в полуверсте от усадьбы. Со стороны двора колонный портик заменен открытой террасой. Внутри дома сохранился зал, во всю ширину здания разделенный на две части колоннами. На стенах уцелели здесь куски старых обоев. Характерная деревянная лестница приводит в мезонин; под лестницей расположена любопытная диванная комната. Справа от въездной аллеи за каменным мостом, перекинутым через водослив пруда, находится небольшой каменный дом, также снабженный колонным портиком. В парке сохранились беседка - ротонда под куполом, ряд регулярных аллей, с тесно сдвинутыми деревьями. Большой треугольный памятник поставлен, по преданию, над прахом любимой собаки. Уцелел современный дому конный двор. В конце деревни, отделяющейся от усадьбы рядом прудов, стоит церковь начала XIX в. с хорошими ампирными иконостасами. В Константинове жил, известный путешественник Пржевальский приобретший имение от Похвисневых».

Руководитель А. Н. Греч. Сбор на Саратовском вокзале (трамваи Б, В, 19, 25, автобус № 3) в 8 час. Плата 1 руб. 60

Время от первых экскурсий 1926 года до сегодняшнего дня круто изменило ситуацию возможностей познать более детально ту или иную русскую усадьбу, расположенную в нашем регионе.

Время от первых экскурсий 1926 года до сегодняшнего дня круто изменило ситуацию возможностей познать более детально ту или иную русскую усадьбу, расположенную в нашем регионе.

Листая страницы сайта, Вы познакомитесь с историей «Усадьбы Константиново» и других русских усадеб нашего региона на основе архивных источников, открытых нашим временем. Алексей Николаевич детально занимался изучением многих московских и подмосковных усадеб, среди них и наше Константиново, которое так поразило его, и соседние Дубровицы, Суханово, Семеновское-Отрада и другие.

Один из авторов нескольких путеводителей по музеям Москвы и Подмосковья Он жил в нелёгкие времена. Волна репрессий не обошла стороной Алексея Николаевича. В 1930 году он был осужден и отправлен в Соловецкий лагерь особого назначения. В лагере Греч работает над книгой "Венок усадьбам", стараясь зафиксировать на бумаге реальное видение русской усадьбы того времени.

Спустя 85 лет, в нашем XXI веке, читая в книге строки посвящённые усадьбе Константиново, авторы сайта допустили для себя возможность прокомментировать строки архивными фото, которые в тот период не сложились в творчестве А.Н. Греча.

Жизнь Алексей Николаевич Греч окончил трагически – его приговорили к расстрелу. В 1938 году приговор привели к исполнению. В 1957 году Греч был реабилитирован. И рукопись книги обнаружилась только в девяностых годах – в архивах Исторического музея.

Труд Греча – действительно очень значим. Осознавая ценность русской усадьбы, как уникального явления отечественной истории, Алексей Николаевич постарался запечатлеть все то, что составляло гордость русской культуры. Что на протяжении столетий являлось источником художественного вдохновения. В «Венке усадьбам» он не только кропотливо исследует историю и архитектуру дворянских гнезд, но и в тонкостях, проникновенно описывает русский быт.

Сама книга в миру краеведов является редкостью, её быстрее можно обнаружить в отдельных интернет-магазинах.

Сайт предлагает познакомиться с записками Алексея Николаевича Греча по усадьбе Константиново, дошедшими до нас из времён Соловецкого лагеря особого назначения, -

"Венок усадьбам"

"Некогда земли по берегам речки Рожай составляли обширные владения князя Ромодановского, знатного боярина, замещавшего в делах управления царя Петра, боярина, сохранившего, несмотря на реформы, и бороду свою, и длиннополый русский кафтан.

Среди деревень и сел, пустошей стоял здесь неподалеку старинный, теперь давно не существующий уже городок Никитск, проходили здесь дороги в приокские села и дальше в приволжские и донские степи. Вдоль дорог вырастали цепи перелесков; на них вырастали не раз сменявшиеся березы, раскачивающиеся под порывами ветра, подымающего клубы пыли с проселков дорог...

Потом позднее земли разделились; на опушках лесов, над прудами и реками возникли дома с колоннами, окруженные липами и кленами парков, спрятанные жимолостью и боярышником, благоухающими яблоневыми садами. Шесть колонн тосканского ордера, над ним мезонин с треугольным фронтоном. Под портиком терраса с далеким видом. Внизу под откосом - луг, слева - один из спадающих террасами прудов, осененный ивами, за ним деревенские дома и ампирная розовая церковь с колокольней. Дальше за рекой песчаный подъем, дорога, вступающая в дальний лес.

Субботними вечерами здесь показывалась вереница экипажей, привозившая гостей с московским поездом. Подняв облако пыли над степью, по обрыву лошади тихо съезжали. Их встречали на другой каменной террасе, тянущейся вдоль всего дворового фасада дома с нависающим над ним балконом мезонина. Слышнее цоканье копыт, и вот за поворотом показываются лошади тройкой, осаживаемые у крыльца натянутыми вожжами кучера в традиционной шапке с павлиньими перьями.

Старый дом в Константинове был построен, по-видимому, Похвисневыми в 20-х годах XIX века; на одной из колонн зала сохранилась кем-то написанная карандашом дата - 1826 год. Дворовый фасад с террасой и балконом разнообразят два подъезда со стальными зонтиками по краям и окна с полуциркульными завершениями. Дорога, усыпанная песком, обегала вокруг газона с клумбами нежно-розовых гвоздик Malmaison и беломраморной фигурой Помоны в центре. Чудесные цветники были разбиты и с боковой, западной стороны дома, где, как на картинах Манэ, цветы в клумбах и рабатках, стриженая трава и листва деревьев создавали на солнце звучные и вибрирующие красочные симфонии.

В углу сада в тени кленов стоит круглая беседка-ротонда под куполом на ступенчатом основании; по белокаменным столбам ложатся сине-лиловые тени. Традиционная беседка эта - прелестная деталь старинного парка; собственно парк примыкает к другой, восточной стороне дома. Здесь перекрещиваются узкие липовые аллеи, отбрасывая на лужайки куртин тени своих высоких тонких стволов; другие дорожки произвольно проложены в чаще кустов; около одной из аллей монумент - на ступенчатом основании плоский каменный треугольник; нет надписей, нет скульптуры - только мох покрывает белый камень и в швах кладки прорастает трава; травой забвения поросло и предание об этом памятнике. Не то похоронена здесь цыганка, не то зарыта любимая собака... В конце парка вал и ров - здесь снова, роняя сухие листки, раскачиваются ветви берез.

На холме между ними стильная березовая беседка; стелется по ветру золотистая рожь, мелькнет синева васильков; в голубоватой дымке дальний лес... Около дома парк перерезает дорога. Здесь стоят хозяйственные постройки, тоже старые, ампирные, и на овальном лугу, замкнутом густыми кустами сирени, снова старинное здание - двухэтажный павильон с четырехколонным портиком, уютно и интимно спрятавшийся в зелени, обвитый плющом и диким виноградом.

Здесь рядом пруд, где по вечерам задают концерты лягушки, прекрасный арочный мост через проток, и на той стороне плодовый сад и оранжереи, обведенные кругом аллеей все тех же берез. Константиново внешне сохранило нетронутой свою старину. Но внутри дома почти не было уже старой обстановки.

Главный зал во всю ширину дома, сдвинутый влево с оси его, нарядно разделяли четыре колонны коринфского ордера на две части - столовую и гостиную. Только между столбами колонн остались прелестные белые обои с цветочками начала прошлого века и стильная бронзовая люстра обручем.

Слева шли передняя с лестницей, проходная, узкая диванная во вкусе 50-х годов, устроенная под нависающим маршем лестницы, и угловая с книжными шкафами красного дерева, роялем и старомодными креслами.Здесь протекали вечера в чтении и музыке. По другую сторону зала - боскетная со старинным фарфором на этажерках и полочках, кабинет с какой-то пожелтевшей итальянской картиной, буфетная, комнаты для приезжающих. Наверху, в мезонине - спальни. Новые вещи, новый быт заполнили опустелые комнаты.

Традиционная гостеприимная московская жизнь окончилась здесь, как и везде, в 1917 году. С тех пор увезли обстановку, поломали архитектуру, разрушили цветники, порубили парк. Все так же только шумят над курганами вековые березы, и думается, в зеленом шуме этом - глубокая и успокоенная мудрость вечности... ".

Автор сайта о дошедшей до нашего времени отдельной строчке воспоминаний А.Н. Греча. От неё в средствах СМИ многочисленные фиксации даты постройки усадебного дома «Константиновское» в границах нынешнего городского округа Домодедово.

«Старый дом в Константинове был построен, по-видимому, Похвисневыми в 20-х годах XIX века; на одной из колонн зала сохранилась кем-то написанная карандашом дата - 1826 год».

Ниже Пользователь сайта познакомится с историей рождения самих усадебных построек.

Что касается карандашной надписи на одной из колонн – «1826»,, то она действительно могла сохраниться до советских времён.

Попробуем призадуматься: это совсем не значит, что это дата постройки. Владелец усадебного дома при своей авторитетности нашёл бы другой путь увековечить дату постройки. Одна важная деталь: архивные источники свидетельствуют о дате замужества дочери Ростислава Татищева от первого брака, Александры, - 1795 год. «Свадебный подарок», в виде денежных средств, предусматривает строительство усадебного дома. И не тем хозяйственником был Р. Татищев, чтобы дозволить молодой семье тридцать лет строить этот архитектурный памятник истории. Тем более, обратите внимание на хозяйственную деятельность И.Ф. Похвистнева: уже в 1825 году статский советник основывает на другом берегу реки первую в Московской губернии и одну из первых в России бумагопрядильную фабрику. И не в его интересах по тем временам развивать производство, не имея рядом жилого угла.

Случайная карандашная надпись «1826» могла сохранить память о каком-то значимом событии в судьбе усадебного дома или его владельцев и гостей усадьбы.

Тот дом одиноко стоит…

Старинное село на Рожайке... В разные времена именовалось: Богородское, Рожай…. Архивы говорят о возникновении села с XIY века.

Как безымянная могила

Давно забытого жильца,

Лежат в пустыне молчаливой

Обломки старого дворца.

Густою пылию покрыла

Рука столетий камни стен

И фантастических письмен

На них фигуры начертила.

Тяжелый свод упасть готов,

Карниз массивный обвалился,

И дикий плющ вокруг столбов

Живой гирляндою обвился,

И моха желтого узор,Р А З В А Л И Н Ы, так обозначил свой стих русский поэт И.С. Никитин, насмотревшись картин дворянского бытия прошлого. Это прозвучало в 1852 году.Земли усадьбы среди полей и дорог, тянувшихся в сторону Царицыно и Коломенского, служили большим подспорьем для царских конюшен, располагавшихся в соседних селах Домодедове и Пахрине.Один только взгляд на фото сегодняшнего дня и читатель поймёт как недалеко мы ушли от того времени. Умеем строить космические корабли, летаем выше и дальше всех и в сегодняшнее время и пшеницей торгуем за границей. А вот сберечь живую нить того и наших времен – красивый усадебный дом, не можем. И таких примеров не одна сотня печальных картинок.

Уцелевшие документы свидетельствуют о том, что село являлось старинной вотчиной Головиных, из рода которых в конце XVI века селом владел сокольничий Федор Васильевич Головин. Он был известен и тем, что в 1612 году третьим по счёту боярином подписал известное обращение видных людей России к народу с призывом не служить Лжедмитрию III, а прислать в Ярославль своих представителей и казну для содержания ратных людей.

… Затем селом 130 лет (1657-1791гг.) владела династия Ромодановских, наиболее известная по сподвижнику Петра I - Федору Юрьевичу Ромодановскому. Более тридцати лет он возглавлял Преображенский приказ и, кроме того, Сибирский и Аптекарский приказы. На период выезда

молодого Петра за границу возглавлял Государство. На него было возложено исключительное право розыска по делам о государственных и политических преступлениях.

Князь Ф.Ю.Ромодановский - был любимцем Петра I. Он был под стать государю: такой же высокий и энергичный. Жил князь по старинке, ходил в русском кафтане, расшитом галунами, характером был грозен, суров на службе, но гостей любил встречать всегда по всем традициям русского хлебосольства.

26 апреля 1693 года (ст. ст.) Петр I заезжал погостить в село Константиновское к князю Ф.Ю. Ромодановскому, был очень доволен приемом, пробыл у него 27 апреля, а 28 апреля после обеда отбыл в Москву.

Князь Федор Юрьевич владел селом с 1683 по 1717 гг., с 1717 по 1730 – его внук князь Иван Федорович, а с 1731 – вдова князя Ивана Федоровича княгиня Анастасия Федоровна Ромодановская, урожденная Салтыкова.

Затем усадьба переходит её дочери графине Екатерине Ивановне Головкиной, муж которой, тайный советник и кавалер граф Михаил Гаврилович Головкин, был видным государственным

деятелем.

В 1734 году по «челобитью княгини Настасьи Федоровны Ромодановской да служителя графа Михаила Гавриловича Головкина велено в вотчине их, на погосте Борисоглебском вместо ветхой деревянной церкви, на том же месте построить вновь деревянную церковь». Освящение ее состоялось в том же году.

Это при ней был создан малый усадебный ансамбль с деревянным господским домом в центре с видом на местные пруды.

Выше по течению реки с 1744 года сельцом Воробьёво владеет сын первого историка В.Н. Татищева – Евграф Татищев, секунд-майор. При жизни он передает (1768г.) небольшое имение своему сыну Ростиславу, который до шести лет воспитывался дедом – первым историком России в усадьбе Болдино. Обосновываясь в Воробьёве, он прикупает к 1790 году земли Константиново и соседних деревень

Подготовка строительства усадебного дома в Воробьёве не позволила сразу же включиться в благоустройство Константиново по его задумкам. Так выглядит усадебный дом в сельце Воробьёве, построенный в 1806 году.

В 1795 году дочь от первого брака Александра выходит замуж за статского советника Ивана Фёдоровича Похвистнева.

Ростислав Татищев выделяет молодожёнам из своего недвижимого подмосковное Константиново. Выделяет им средства, закладывает свои задумки в проектные основы строительства усадебного дома.

И в начале XIX-го столетия на константиновском косогоре вырастает кирпичный одноэтажный

с антресолями и мезонином главный усадебный дом, обработанный портиком из шести белокаменных колонн тосканского ордера, несущих балкон, белокаменной открытой террасой парадного фасада с двумя лестницами на две стороны.

Подъездная дорога в те времена шла через село царского ведомства – Домодедово, по хорошо накатанной дороге среди заливных лугов и древних курганов, захоронений наших предков. Аллея отделяла в свое время парадную часть от хозяйственного комплекса, ныне утраченного. Характерной особенностью композиции является отсутствие перед домом парадного двора. Дорога практически «въезжала» на парадное крыльцо..

На высоком мысу, над рекой, поставлена круглая беседка - «миловида». Восемь белокаменных колонн поддерживали деревянный оштукатуренный антаблемент, на которые опирался плоский купол. Вместо плодового сада разбит регулярный липовый парк с узкими аллеями, которые сбегались к беседке Парк, окаймленный длинным прудом, по характеру планировки делится на регулярный и пейзажный.

Вдоль береговой террасы распланирован обширный ландшафтный парк с искусственным прудом, который устроен на небольшом притоке реки, и обсаженный ивами. Через протоку были переброшены арочные мостики

Из окна усадьбы открывается великолепный вид на соседнее село царского ведомства Домодедово с величественной, хорошей архитектуры Никольской церковью (1738г.) известного столичного зодчего Г. Шеделя, привнесшего в традиции московского барокко черты западноевропейского.

Бывая в Константинове, Ростислав Татищев вместе с зятем и его семьей непременно посещали службы в Смоленской церкви. Торжественный переход именитых прихожан из усадебного дома в храм.

Смоленская церковь – комплекс XYII – XIX вв. Ядро его составляет кирпичный бесстолпный

одноапсидный храм, сооруженный в 1670-х годах по челобитью кн. Ю.И. Ромодановского.

«Великий Государь велел дать боярину князю Юрию Ивановичу Ромодановскому в вотчину его, что на р. Рожае, на церковное строение, оставшееся с прошлых лет 505 камней, которые лежат в Пахрине» - строчки из «Тайного приказа», 1670 год.

В 1825-1827 гг. церковь капитально перестроена в стиле ампир. Четверик основного объема приобрел боковые приделы и новое завершение в виде купольной ротонды, у его западного фасада возведена трехъярусная колокольня со шпилем.

Обновляет церковь и при этом перестраивает колокольню. При Похвистневе обновляется резной трехъярусный иконостас и царские двери с накладкой на них разноцветной фольги. Перекрывает и красит в зеленый цвет крышу храма.

Снимок конца XX века доносит до нас факт ее использования: под фабрику игрушек Управления промышленности области. Но уже прихожанами устанавливается крест и видна реальность возрождения Смоленского храма.

В 1825 году И.Ф.Похвистнев основывает на своей земле на правом берегу р. Рожай первую в Московской губернии и одну из первых в России бумагопрядильную фабрику, которая со временем как шерстопрядильная фабрика будет гордостью домодедовской земли. Похвистневым усадьба принадлежала до 1861 года. По наследству земли и усадьба перешли к сыну Ивана Фёдоровича Похвистнева. После отмены крепостного права все эти земли были распроданы.

Купили их некто Решетовы, тоже дворяне.

В 1882 году усадьбу купила С.А. Пржевальская. Из описи, составленной владелицей особняка: «…дом каменный, одноэтажный с мезонином, антресолями и подвалом под сводами, крыт железом, с каменной на колоннах террасой… обогревался 10 голландскими изразцовыми печами…».

Ее муж, известный московский адвокат, редактор «Юридического вестника» В.М. Пржевальский (1840-1900), родной брат известного русского путешественника, исследователя Центральной Азии и Монголии Н.М. Пржевальского (1839-1888), который неоднократно бывал и подолгу гостил у брата в Константинове. Первый его приезд состоялся сразу же после покупки усадьбы женой брата. Целый месяц он знакомился с селом и окрестностями, охотился в близлежащих лесах. Здесь он побывает и летом 1883 года. Перед последней экспедицией на Тибет.

За плечами Пржевальского более тридцати тысяч верст пути, величайшие открытия и в память о них лошадь Пржевальского, дикий верблюд, экологические и ботанические открытия. Изучена Центральная Азия, на картах появился хребет Пржевальского.

2 ноября 1888 года могучего, сильного путешественника свалил тиф. Почившего путешественника повезли на лафете старой пушки на берег Иссык-Куля, где предали земле…

Берега Рожайи, и леса в округе, хранят следы этого великого русского подвижника. Стены усадебного дома помнят темноволосого, голубоглазого, мужественного, всемирно известного и любимого всеми ученого. Он был необычайно популярен в России. Деятельность его вызывала восхищение и глубочайшее уважение соотечественников.

«Домом Пржевальского» назовут потомки дом в помещичьей усадьбе семейства Татищевых.

Супруга брата путешественника, Софья Алексеевна, была частой пассажиркой пригородных поездов: в ожидании поездов посещала зал ожидания станции Домодедово, которая могла стать станцией Пржевальской. Но не сложилось... Последней владелицей усадьбы значилась А.В. Загоскина, дочь В.М. и С.А. Пржевальских.

Усадебный дом, перестроенный в конце XIX-го и в 20-х годах нашего времени сохранился и являет собой образец усадебного творчества Татищевых, такое заключение дали специалисты в издании «Памятники архитектуры Московской области. Каталог.) М. 1975»

Рассказ хочется закончить словами А.Н. Греча - журналиста, публициста, беллетриста, филолога и переводчика XIX века. В своей книге «Венок усадьбам» про наше Константиново он пишет:

«…С тех пор увезли обстановку, поломали архитектуру, разрушили цветники, порубили парк. Все так же только шумят над курганами вековые березы, и думается, в зеленом шуме этом — глубокая и успокоенная мудрость вечности...».

Рассказ будет не полным, если не донести до читателя историю дома в наши времена.