Жиленко Сергей Иванович

Наш председатель

Он русским был и мудрым, как никто,

Я знал его, и счастлив тем безмерно.

Сергей «Иваныча» любили все за то –

Работать и дружить умел он искренне и верно!

Родился С.И. Жиленко 29 августа 1920 г. в с. Владимировка Бобринского района Кировоградской области в большой крестьянской семье. Отец Сергея был хорошим плотником, работал на шахте крепильщиком. Мать – домохозяйка. В неурожайный 31-й год, чтобы избежать голода (Сергей начал уже пухнуть), семья переселяется в Крым. В 1936 г. Окончил 7 классов и поступил в Сакский зоотехнический техникум, который с отличием оканчивает по специальности зоотехник. Затем заочно поступает в сельскохозяйственную академию им. Тимирязева, но со второго курса ушёл, так как трудно было совмещать работу и учёбу; его только что назначили председателем колхоза, –новая работа требовала полностью отдавать себя.

В декабре 1940 г. был призван на службу в ВМФ (г. Севастополь) в школу оружия Черноморского флота. После окончания школы служил на линкоре «Севастополь».

колхоза, –новая работа требовала полностью отдавать себя.

В декабре 1940 г. был призван на службу в ВМФ (г. Севастополь) в школу оружия Черноморского флота. После окончания школы служил на линкоре «Севастополь».

В 1941 г. в декабре ушёл добровольцем в морской десант в Феодосии. На эсминце «Бдительный» не раз участвовал в боевых рейдах в осаждённый фашистами Севастополь, доставляя пополнения, боезапасы, продовольствие и увозя раненых. Было очень трудно прорываться через минные заграждения и артиллерийский обстрел, во время налётов вражеских самолётов.

Во время десанта на Феодосию получил сильную контузию и ранение. В Новороссийске в июне 1942 г. экипаж «Бдительного» участвует в боях по защите города. Сергей Иванович получает сильные ожоги всей спины и рук. Почти смертником был направлен в госпиталь города Сочи, но в силу наступления на Сочи немцев был далее эвакуирован для лечения в Кисловодск. После лечения медкомиссия не смогла направить после таких ранений снова на флот, и он попадает в 1-й гвардейский зенитно-артиллерийский Севастопольский полк.

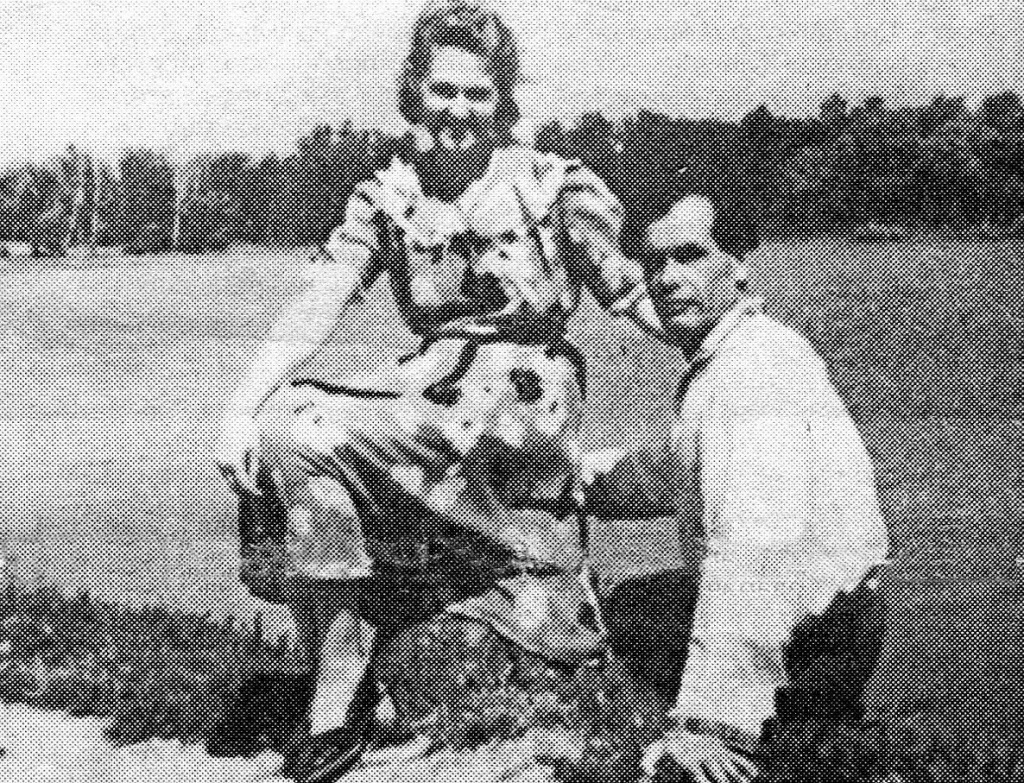

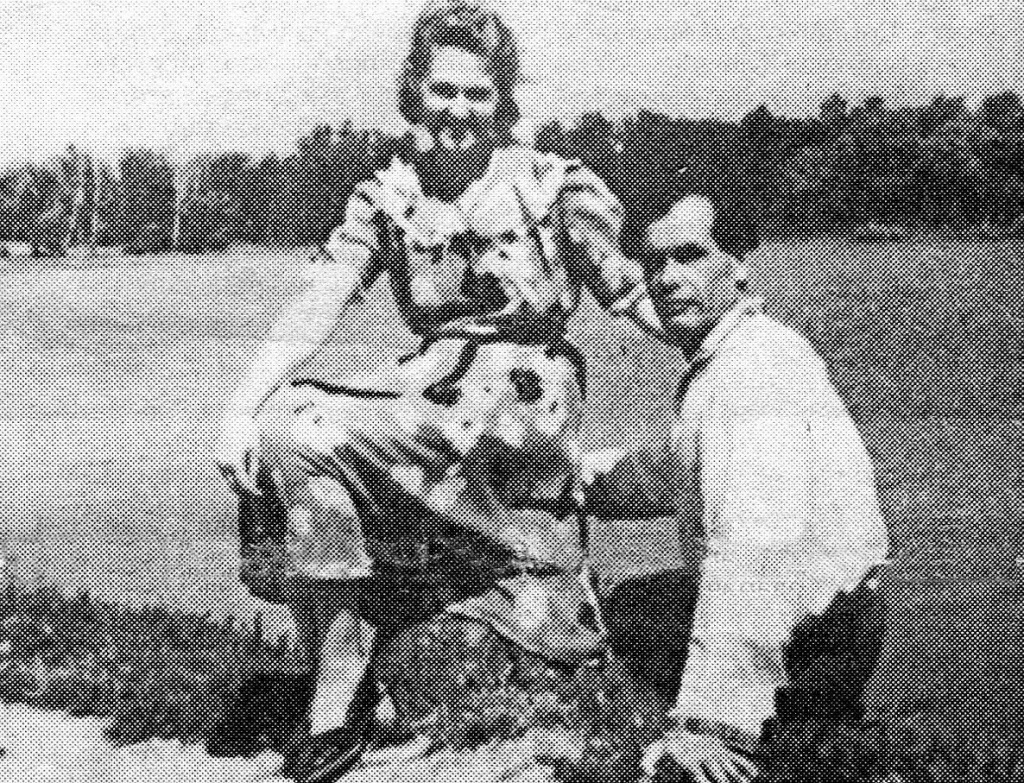

В 1944 г. вступает в ряды КПСС. В дивизионе 1-го гвардейского полка встречает свою судьбу – Валентину Алексеевну Лабушкову; через месяц после окончания войны они расписываются в Севастопольском ЗАГСе.

В 1944 г. вступает в ряды КПСС. В дивизионе 1-го гвардейского полка встречает свою судьбу – Валентину Алексеевну Лабушкову; через месяц после окончания войны они расписываются в Севастопольском ЗАГСе.

Боевые награды С.И. Жиленко – медали «За оборону Севастополя», «За оборону Кавказа», «За боевые заслуги», «За Победу над Германией 1941–1945 гг.», орден «Отечественной войны I степени». Демобилизовался Сергей Иванович через год после окончания войны, в 1946 году. С июля 1946 по декабрь 1947 г. работал на Кубани в станице Славянская участковым зоотехником.

Из-за малярии жены пришлось с Кубани уехать в Подмосковье, на станцию Весенняя под Подольском, к родным жены. И только через полтора года появился свой угол в селе Молоди. Будучи участковым зоотехником Подольского района, Сергей Иванович заслужил уважение специалистов, животноводов своим твердым, решительным характером, своим самоотверженным трудом. Из хозяйства в хозяйство, от фермы к ферме и в жару, и в мороз, и в слякоть шагал молодой зоотехник. У него была прирожденная способность вселять веру в людей, сочетающуюся с высокой требовательностью. В феврале 1952 г. назначается председателем колхоза им. Ворошилова Подольского района (д. Лаговское).

Ему было 33 года. Получили комнату в 25 кв. м в шлакоблочном доме на берегу пруда. Было очень тесно: к ним в это время приехала постоянно жить мать Сергея, составилась семья из 5-ти человек – двое детей. К тому же соседка с подселением оказалась больной туберкулёзом. Естественно возник страх за здоровье детей. Поэтому начали строить свой дом в д. Лаговское, строили шесть лет. Перешли в новый дом в 1959 г. В феврале 1962 г. по решению ГК КПСС был направлен на работу председателем в колхоз «Заветы Ильича», что раскинул свои земли с рядом строящимся аэропортом.

Сергей Иванович еще раньше знал хозяина этих земель в середине 50-x – Николая Григорьевича Чупина (двоюродного брата Н.Ф. Чупина – председателя соседнего колхоза «Новый путь»).

Ему было 33 года. Получили комнату в 25 кв. м в шлакоблочном доме на берегу пруда. Было очень тесно: к ним в это время приехала постоянно жить мать Сергея, составилась семья из 5-ти человек – двое детей. К тому же соседка с подселением оказалась больной туберкулёзом. Естественно возник страх за здоровье детей. Поэтому начали строить свой дом в д. Лаговское, строили шесть лет. Перешли в новый дом в 1959 г. В феврале 1962 г. по решению ГК КПСС был направлен на работу председателем в колхоз «Заветы Ильича», что раскинул свои земли с рядом строящимся аэропортом.

Сергей Иванович еще раньше знал хозяина этих земель в середине 50-x – Николая Григорьевича Чупина (двоюродного брата Н.Ф. Чупина – председателя соседнего колхоза «Новый путь»).

Председатель реально представлял себе земли, на которых ему предстояло возглавить вновь образованный колхоз «Заветы Ильича», состоявшего из бывших колхозов сел и деревень: Буняково, Лямцино, Кутузово, Пушкино, Ловцово и других. Колхозники шумели: «Не нужен нам сторонний председатель. Своего найдем, доморощенного!»

Новый председатель, вернее кандидат на эту должность, не отличался ни бравым видом, ни красноречием. Разве что глаза у него были уж очень проницательные и умные. «В председатели к вам я не напрашивался, скажу больше, без желания иду, – начал свое слово, – потому что жалко мне оставлять свое хозяйство. В одном с Вами районе живем, значит, не надо вам объяснять, как мы за последнее время подтянулись. Но уж если изберете меня, то обещаю вам, что года через три-пять, мы с вами в передовых будем».

Пришел он после собрания в свой новый кабинет и, подумав про себя: «Ну, и что же мы имеем?», принялся за бумаги. Бытовали тогда такие определения хозяйственной деятельности колхозов и совхозов: «лежачее», «стоячее» и «сидячее». И только тут убедился председатель, насколько же «лежачим» было хозяйство.

Собирали здесь по 12 ц зерна на круг, по 80 – картофеля, по 150– кукурузы, среднесуточные привесы составляли 230 граммов, а надои молока от одной коровы за год – 2600 кг. И был колхоз «в долгах, как в шелках» – 640 тыс. руб. задолжал он государству.

Уже наутро пришли к председателю колхозные доярки. Кричат, шумят, плачут. Шутка ли, семь месяцев подряд зарплаты не получали.

«Раз ты председатель, то ты и кормилец наш. Обязан, хоть из собственного кармана, деньги выдать»! Собрал он их всех, как были,– в телогрейках и грязных сапогах, – и в райком партии. Через несколько дней зарплату выплатили. Но понял председатель, – «нет у людей настроения работать».

Такое вот равнодушие – хоть волком вой! Ругаться с людьми? Да разве этим методом с ними можно работать? И повернется ли язык, если те же самые доярки за день по 50 копеек зарабатывают, а сутками на ферме пропадают!

«Лечение» коллектива нужно было начинать не столько с воспитания, сколько с экономики. Сказать, что трудно пришлось новому председателю, – все равно, что ничего не сказать. В кассе ни копейки. Колхоз утонул в долгах. На крошечном машинном дворе – пять старых тракторов, да из них два без трактористов.

утонул в долгах. На крошечном машинном дворе – пять старых тракторов, да из них два без трактористов.

Пахали, сеяли, как в седой древности, на лошадях. Урожаи – едва ли не самые низкие в области. Настрой у колхозников – «большего» здесь никогда не получить: земли скудные, бесплодные, не знавшие ни органических, ни минеральных удобрений». Но самым больным вопросом, с которым столкнулся Сергей Иванович, была до предела расшатанная дисциплина среди самих колхозников. Это закономерно: из года в год на свои трудодни они почти ничего не получали, новых домов в хозяйстве не строили, люди ютились по ветхим деревянным избам. Менялись руководители, менялись специалисты, а сдвинуть дело с мертвой точки не могли. Каждый метр колхозных полей обошел пешком Сергей Иванович, прежде чем составить план работы. Надо было любым способом поднять урожайность. А как это сделать, если удобрений в обрез, когда колхозники привыкли бросать их в землю, как попало.

И вот Жиленко сам вешает лукошко с «минералкой» через плечо и в одном ряду с земледельцами от зари до зари рассыпает ровным слоем удобрения на одном поле, на другом, на третьем.

Всё было в той судьбе председателя. В первый год и солому на корм скоту приходилось на целине заготавливать. Беды колхозные заставили искать деньги для хозяйственных манёвров. Открыли клееварку с рентабельностью в 300 процентов, пошивочную мастерскую, полиэтиленовый, картонажный участки, бирки делали для мечения животных, держали лошадей, занимались в Москве извозом.

На трудодень давал Жиленко три килограмма зерна, два килограмма картофеля, литр молока и три рубля денег. И каждый год по рублю прибавлял. Не раз одёргивали его: «Ты людей балуешь!».

Отвечал твёрдо: «Я за труд плачу». Он с первых дней председательства умел отстаивать свою точку зрения, и шёл к цели, несмотря ни на какие трудности и невзгоды.

День за днём, месяц за месяцем упорная работа стала давать плоды. Урожай зерновых выросли до 50 центнеров, картофеля – до 300, кормов собирали 7 тысяч кормоединиц с гектара пашни, надои молока превысили 5 тысяч килограммов от коровы.

И заслужена была награда за труд – орден Трудового Красного Знамени. Это был первый орден на подольской земле, которым наградили человека за успехи в сельском хозяйстве. А когда председатель, несмотря на неимоверные трудности, нашел возможность начать строительство жилья, поднять цену трудодня, даже завзятые скептики почувствовали ветер скорых перемен.

Он любил эту землю. И даже имея возможности проживания в городе, предпочел постоянное жительство в деревне Лаговское, где формировалось его колхозное мировоззрение на жизнь. Дети учились на Львовской, жена работала в этой же школе. Отказался от построенного в колхозе дома, и единственным условием при заключении договора была необходимость доставки на рабочее место. Ветер перемен пронёсся по земле «Заветов Ильича», наступят те дни, о которых Сергей Иванович произнёс при вступлении в должность председателя колхоза: «…уж если изберете меня, то обещаю вам, что года через три-пять, мы с вами в передовых будем».

Таким, мы, домодедовцы, помним Сергея Ивановича Жиленко после вручения ему в 1966 году первого ордена Ленина.

Он русским был и мудрым, как никто,

Я знал его, и счастлив тем безмерно.

Сергей «Иваныча» любили все за то –

Работать и дружить умел он искренне и верно!

Родился С.И. Жиленко 29 августа 1920 г. в с. Владимировка Бобринского района Кировоградской области в большой крестьянской семье. Отец Сергея был хорошим плотником, работал на шахте крепильщиком. Мать – домохозяйка. В неурожайный 31-й год, чтобы избежать голода (Сергей начал уже пухнуть), семья переселяется в Крым. В 1936 г. Окончил 7 классов и поступил в Сакский зоотехнический техникум, который с отличием оканчивает по специальности зоотехник. Затем заочно поступает в сельскохозяйственную академию им. Тимирязева, но со второго курса ушёл, так как трудно было совмещать работу и учёбу; его только что назначили председателем

колхоза, –новая работа требовала полностью отдавать себя.

В декабре 1940 г. был призван на службу в ВМФ (г. Севастополь) в школу оружия Черноморского флота. После окончания школы служил на линкоре «Севастополь».

колхоза, –новая работа требовала полностью отдавать себя.

В декабре 1940 г. был призван на службу в ВМФ (г. Севастополь) в школу оружия Черноморского флота. После окончания школы служил на линкоре «Севастополь».В 1941 г. в декабре ушёл добровольцем в морской десант в Феодосии. На эсминце «Бдительный» не раз участвовал в боевых рейдах в осаждённый фашистами Севастополь, доставляя пополнения, боезапасы, продовольствие и увозя раненых. Было очень трудно прорываться через минные заграждения и артиллерийский обстрел, во время налётов вражеских самолётов.

Во время десанта на Феодосию получил сильную контузию и ранение. В Новороссийске в июне 1942 г. экипаж «Бдительного» участвует в боях по защите города. Сергей Иванович получает сильные ожоги всей спины и рук. Почти смертником был направлен в госпиталь города Сочи, но в силу наступления на Сочи немцев был далее эвакуирован для лечения в Кисловодск. После лечения медкомиссия не смогла направить после таких ранений снова на флот, и он попадает в 1-й гвардейский зенитно-артиллерийский Севастопольский полк.

В 1944 г. вступает в ряды КПСС. В дивизионе 1-го гвардейского полка встречает свою судьбу – Валентину Алексеевну Лабушкову; через месяц после окончания войны они расписываются в Севастопольском ЗАГСе.

В 1944 г. вступает в ряды КПСС. В дивизионе 1-го гвардейского полка встречает свою судьбу – Валентину Алексеевну Лабушкову; через месяц после окончания войны они расписываются в Севастопольском ЗАГСе.

Боевые награды С.И. Жиленко – медали «За оборону Севастополя», «За оборону Кавказа», «За боевые заслуги», «За Победу над Германией 1941–1945 гг.», орден «Отечественной войны I степени». Демобилизовался Сергей Иванович через год после окончания войны, в 1946 году. С июля 1946 по декабрь 1947 г. работал на Кубани в станице Славянская участковым зоотехником.

Из-за малярии жены пришлось с Кубани уехать в Подмосковье, на станцию Весенняя под Подольском, к родным жены. И только через полтора года появился свой угол в селе Молоди. Будучи участковым зоотехником Подольского района, Сергей Иванович заслужил уважение специалистов, животноводов своим твердым, решительным характером, своим самоотверженным трудом. Из хозяйства в хозяйство, от фермы к ферме и в жару, и в мороз, и в слякоть шагал молодой зоотехник. У него была прирожденная способность вселять веру в людей, сочетающуюся с высокой требовательностью. В феврале 1952 г. назначается председателем колхоза им. Ворошилова Подольского района (д. Лаговское).

Ему было 33 года. Получили комнату в 25 кв. м в шлакоблочном доме на берегу пруда. Было очень тесно: к ним в это время приехала постоянно жить мать Сергея, составилась семья из 5-ти человек – двое детей. К тому же соседка с подселением оказалась больной туберкулёзом. Естественно возник страх за здоровье детей. Поэтому начали строить свой дом в д. Лаговское, строили шесть лет. Перешли в новый дом в 1959 г. В феврале 1962 г. по решению ГК КПСС был направлен на работу председателем в колхоз «Заветы Ильича», что раскинул свои земли с рядом строящимся аэропортом.

Сергей Иванович еще раньше знал хозяина этих земель в середине 50-x – Николая Григорьевича Чупина (двоюродного брата Н.Ф. Чупина – председателя соседнего колхоза «Новый путь»).

Ему было 33 года. Получили комнату в 25 кв. м в шлакоблочном доме на берегу пруда. Было очень тесно: к ним в это время приехала постоянно жить мать Сергея, составилась семья из 5-ти человек – двое детей. К тому же соседка с подселением оказалась больной туберкулёзом. Естественно возник страх за здоровье детей. Поэтому начали строить свой дом в д. Лаговское, строили шесть лет. Перешли в новый дом в 1959 г. В феврале 1962 г. по решению ГК КПСС был направлен на работу председателем в колхоз «Заветы Ильича», что раскинул свои земли с рядом строящимся аэропортом.

Сергей Иванович еще раньше знал хозяина этих земель в середине 50-x – Николая Григорьевича Чупина (двоюродного брата Н.Ф. Чупина – председателя соседнего колхоза «Новый путь»).

Председатель реально представлял себе земли, на которых ему предстояло возглавить вновь образованный колхоз «Заветы Ильича», состоявшего из бывших колхозов сел и деревень: Буняково, Лямцино, Кутузово, Пушкино, Ловцово и других. Колхозники шумели: «Не нужен нам сторонний председатель. Своего найдем, доморощенного!»

Новый председатель, вернее кандидат на эту должность, не отличался ни бравым видом, ни красноречием. Разве что глаза у него были уж очень проницательные и умные. «В председатели к вам я не напрашивался, скажу больше, без желания иду, – начал свое слово, – потому что жалко мне оставлять свое хозяйство. В одном с Вами районе живем, значит, не надо вам объяснять, как мы за последнее время подтянулись. Но уж если изберете меня, то обещаю вам, что года через три-пять, мы с вами в передовых будем».

Пришел он после собрания в свой новый кабинет и, подумав про себя: «Ну, и что же мы имеем?», принялся за бумаги. Бытовали тогда такие определения хозяйственной деятельности колхозов и совхозов: «лежачее», «стоячее» и «сидячее». И только тут убедился председатель, насколько же «лежачим» было хозяйство.

Собирали здесь по 12 ц зерна на круг, по 80 – картофеля, по 150– кукурузы, среднесуточные привесы составляли 230 граммов, а надои молока от одной коровы за год – 2600 кг. И был колхоз «в долгах, как в шелках» – 640 тыс. руб. задолжал он государству.

Уже наутро пришли к председателю колхозные доярки. Кричат, шумят, плачут. Шутка ли, семь месяцев подряд зарплаты не получали.

«Раз ты председатель, то ты и кормилец наш. Обязан, хоть из собственного кармана, деньги выдать»! Собрал он их всех, как были,– в телогрейках и грязных сапогах, – и в райком партии. Через несколько дней зарплату выплатили. Но понял председатель, – «нет у людей настроения работать».

Такое вот равнодушие – хоть волком вой! Ругаться с людьми? Да разве этим методом с ними можно работать? И повернется ли язык, если те же самые доярки за день по 50 копеек зарабатывают, а сутками на ферме пропадают!

«Лечение» коллектива нужно было начинать не столько с воспитания, сколько с экономики. Сказать, что трудно пришлось новому председателю, – все равно, что ничего не сказать. В кассе ни копейки. Колхоз

Пахали, сеяли, как в седой древности, на лошадях. Урожаи – едва ли не самые низкие в области. Настрой у колхозников – «большего» здесь никогда не получить: земли скудные, бесплодные, не знавшие ни органических, ни минеральных удобрений». Но самым больным вопросом, с которым столкнулся Сергей Иванович, была до предела расшатанная дисциплина среди самих колхозников. Это закономерно: из года в год на свои трудодни они почти ничего не получали, новых домов в хозяйстве не строили, люди ютились по ветхим деревянным избам. Менялись руководители, менялись специалисты, а сдвинуть дело с мертвой точки не могли. Каждый метр колхозных полей обошел пешком Сергей Иванович, прежде чем составить план работы. Надо было любым способом поднять урожайность. А как это сделать, если удобрений в обрез, когда колхозники привыкли бросать их в землю, как попало.

И вот Жиленко сам вешает лукошко с «минералкой» через плечо и в одном ряду с земледельцами от зари до зари рассыпает ровным слоем удобрения на одном поле, на другом, на третьем.

Всё было в той судьбе председателя. В первый год и солому на корм скоту приходилось на целине заготавливать. Беды колхозные заставили искать деньги для хозяйственных манёвров. Открыли клееварку с рентабельностью в 300 процентов, пошивочную мастерскую, полиэтиленовый, картонажный участки, бирки делали для мечения животных, держали лошадей, занимались в Москве извозом.

На трудодень давал Жиленко три килограмма зерна, два килограмма картофеля, литр молока и три рубля денег. И каждый год по рублю прибавлял. Не раз одёргивали его: «Ты людей балуешь!».

Отвечал твёрдо: «Я за труд плачу». Он с первых дней председательства умел отстаивать свою точку зрения, и шёл к цели, несмотря ни на какие трудности и невзгоды.

День за днём, месяц за месяцем упорная работа стала давать плоды. Урожай зерновых выросли до 50 центнеров, картофеля – до 300, кормов собирали 7 тысяч кормоединиц с гектара пашни, надои молока превысили 5 тысяч килограммов от коровы.

И заслужена была награда за труд – орден Трудового Красного Знамени. Это был первый орден на подольской земле, которым наградили человека за успехи в сельском хозяйстве. А когда председатель, несмотря на неимоверные трудности, нашел возможность начать строительство жилья, поднять цену трудодня, даже завзятые скептики почувствовали ветер скорых перемен.

Он любил эту землю. И даже имея возможности проживания в городе, предпочел постоянное жительство в деревне Лаговское, где формировалось его колхозное мировоззрение на жизнь. Дети учились на Львовской, жена работала в этой же школе. Отказался от построенного в колхозе дома, и единственным условием при заключении договора была необходимость доставки на рабочее место. Ветер перемен пронёсся по земле «Заветов Ильича», наступят те дни, о которых Сергей Иванович произнёс при вступлении в должность председателя колхоза: «…уж если изберете меня, то обещаю вам, что года через три-пять, мы с вами в передовых будем».

Таким, мы, домодедовцы, помним Сергея Ивановича Жиленко после вручения ему в 1966 году первого ордена Ленина.

Новости региона

© Мое Подмосковье 2014 - 2016

Все права принадлежат их правообладателям.